A l’occasion des 100 ans de la loi « drogues », Eurotox propose de vérifier les affirmations les plus courantes au sujet des drogues illégales, leur trafic et leur consommation, ainsi que l’efficacité des politiques anti-drogues menées en Belgique et dans le monde.

VRAI/FAUX DE LA « GUERRE CONTRE LES DROGUES »

1. La « guerre contre les drogues » permet de lutter efficacement contre le crime organisé et le blanchiment d’argent

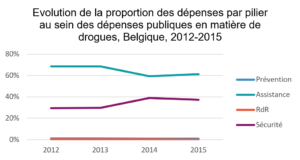

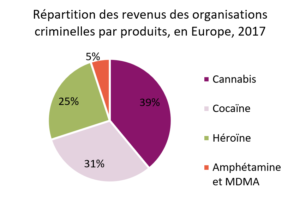

Pourtant, malgré l’importance des moyens alloués à cette lutte, on estime que le marché global des drogues générerait chaque année entre 426 et 652 milliards de dollars américains (c’est-à-dire environ 356 à 545 milliards d’euros), le marché européen valant lui-même 30 milliards d’euros (EMCDDA et Europol, 2019). Plus de la moitié des profits générés passe par le blanchiment d’argent et seulement moins d’1% de l’argent blanchi est saisi par les autorités (International Drug Policy Consortium, 2018). Malgré l’argent public investit dans la sécurité en Europe, le nombre de saisies et les quantités saisies restent particulièrement élevés et stables d’année en année pour le cannabis (318.000 saisies pour 668 tonnes de résines ; 412.000 saisies pour 194 tonnes d’herbe), les amphétamines (37.000 saisies pour 8 tonnes) et l’héroïne (37.000 saisies pour 9.7 tonnes), et continuent d’augmenter pour la cocaïne (110.00 saisies pour 1581 tonnes) et pour la MDMA (24.000 saisies pour 2,2 tonnes) (chiffres de 2018 ; EMCDDA, 2020). Les grandes marges bénéficiaires engrangées par le marché illégal des drogues attirent inexorablement le crime organisé, y compris les activités terroristes (Groupe Pompidou, 2017). En investissant d’importants moyens financiers et humains dans la répression et la lutte contre le trafic, la prohibition des drogues devrait théoriquement participer à lutter contre les organisations criminelles prospérant notamment grâce au trafic de drogues et contre le blanchiment d’argent dont elles bénéficient.

Les grandes marges bénéficiaires engrangées par le marché illégal des drogues attirent inexorablement le crime organisé, y compris les activités terroristes (Groupe Pompidou, 2017). En investissant d’importants moyens financiers et humains dans la répression et la lutte contre le trafic, la prohibition des drogues devrait théoriquement participer à lutter contre les organisations criminelles prospérant notamment grâce au trafic de drogues et contre le blanchiment d’argent dont elles bénéficient.

2. La « guerre contre les drogues » s’accompagne d’une baisse des prix et de la pureté des drogues illégales

En limitant l’offre et en obstruant le trafic de drogues illicites, l’approche prohibitionniste sécuritaire devrait théoriquement entraîner une raréfaction de l’offre de drogues sur le marché, et donc une augmentation des prix et une baisse de la pureté des produits en circulation. Or, l’on constate que ce n’est pas le cas. Werb et al (2013) ont analysé différentes bases de données internationales (dont celles de l’EMCDDA ou Observatoire européen des drogues et des toxicomanies) et mis en évidence qu’entre le début des années 90 et la fin des années 2000, la pureté des produits s’est continuellement améliorée et leurs prix ont progressivement diminué (lorsque l’on tient compte de l’inflation et de l’augmentation de leur pureté). La tendance se poursuit encore au cours des années 2010 puisqu’en Europe, les prix du cannabis, de la cocaïne, des amphétamines et de l’héroïne tendent à rester stables tandis que leur pureté ou leur puissance augmentent (EMCDDA, 2020).

3. La « guerre contre la drogue » participe à réduire l’offre de drogues illégales (culture, production, distribution, trafic, etc.)

Si la prohibition des drogues, telle que promue par les Nations Unies et appliquée par la Belgique était efficace, l’offre de drogues disponibles devrait avoir considérablement diminué. Force est de constater que ce n’est pas le cas. En effet, au niveau mondial, la culture de pavot à opium a augmenté de 130% et la culture de cocaïer de 34% au cours de l’application du plan d’action 2009-2019 des Nations Unies (International Drug Policy Consortium, 2018). Parallèlement, 803 nouvelles substances psychoactives ont été détectées dans le monde entre 2009 et 2017. Le nombre de NSP détectées en Europe n’a cessé de croître entre 2008 (13) et 2015 (98), avant de diminuer progressivement entre 2016 et 2018 (55). Les quantités d’héroïne et de cocaïne saisies en Belgique n’ont quant à elles cessé d’augmenter depuis 2008 (d’après les chiffres de la police fédérale). De plus, poursuivre voire condamner à des peines de prison les trafiquant·es de drogues ne participe pas à réduire l’offre de drogues illégales. Le nombre d’infractions pour des faits liés aux drogues illégales (y compris le commerce, l’importation, l’exportation et la fabrication) est relativement stable depuis 2000. En outre, les prisons belges sont remplies pour moitié par des personnes incarcérées pour des faits directement ou indirectement liés aux drogues illégales (42,2% en 2005 puis 50,8% en 2018[1]), sans pour autant impacter significativement la disponibilité de ces mêmes drogues. [1] Question écrite du sénateur Julien Uyttendaele au ministre de la Justice Koen Geens du 22/07/2019.

4. La « guerre contre les drogues » participe à la surpopulation carcérale et aux problèmes socio-sanitaires corrélés à la détention

Les mauvaises conditions de détention (surpopulation, conditions d’hygiène, promiscuité, manque d’intimité, manque de matériel, accès aux services et aux soins internes et externes à la prison, pour ne citer que ces éléments) ont de réels effets sur la santé physique et mentale des personnes détenues. L’efficacité des peines de prison est de plus loin d’être prouvée et plusieurs études scientifiques montrent que de lourdes peines n’ont pas d’effet dissuasif, contrairement aux idées reçues. Les peines de prison intensifient parallèlement la pauvreté des personnes détenues et de leurs familles, et participent à reproduire les inégalités sociales[1]. La moitié de la population carcérale belge est incarcérée pour des faits directement ou indirectement liés aux drogues illégales (42,2% en 2005 puis 50,8% en 2018[2]). Tous produits confondus, plus de 75 % des infractions enregistrées (c’est-à-dire les procès-verbaux) au niveau national en 2019 sont liées à des faits de détention de drogues, et 17% à leur commerce et importation/exportation[3] (d’après les données de la Police fédérale, voir Hogge et Stévenot, 2021). La guerre contre les drogues est donc loin d’être une préoccupation marginale des forces de police et des parquets, et elle participe significativement à l’engorgement du système judiciaire et à la surpopulation des prisons belges. Elle entrave également la détection et la prise en charge de consommations problématiques (et des problèmes de santé mentale cooccurrents) en dirigeant les personnes ayant commis des délits vers le système judiciaire plutôt que vers des services de soins et d’accompagnement. Le Conseil de l’UE et les 28 États membres se sont d’ailleurs accordés, en 2018, sur le fait que le simple usage de drogues illicites et leur consommation problématique sont un problème de santé publique qui requiert une réponse socio-sanitaire adéquate et effective centrée sur l’individu. [1] Pour davantage de développements, voir notre article « Les peines alternatives à la prison » du 26 juin 2020. [2] Question écrite du sénateur Julien Uyttendaele au ministre de la Justice Koen Geens du 22/07/2019. [3] A noter que les procès-verbaux sont susceptibles de rapporter à la fois des faits de détention, commerce ou importation/exportation et d’autres délits (vol, contentieux routier, bagarre, etc.)

5. La « guerre contre les drogues » permet de lutter efficacement contre la transmission du VIH et des hépatites B et C

La consommation de drogues comprend des risques qui dépendent de nombreux facteurs liés à l’usager·e, le produit qu’il ou elle consomme, le mode de consommation (sniff, injection, anal, fumée, etc.), mais aussi au contexte dans lequel il ou elle se trouve. Le contexte comprend bien sûr le contexte de consommation (au calme, dans un lieu public, etc.) mais aussi l’environnement social et politique qui définit l’accès aux outils et services de prévention et réduction des risques (notamment les salles de consommation à moindre risque, les comptoirs d’échange de seringue, la détection précoce des usages problématiques, etc.), l’accès à l’information, la pression répressive pesant sur les usager·es de drogues illégales, etc. La transmission du VIH et des hépatites B et C (par voie sexuelle ou sanguine, notamment via le partage du matériel d’injection ou de sniff) reste encore actuellement un risque pour une partie des usager·es de drogues. Les politiques répressives accompagnant la prohibition aggravent les épidémies de VIH et d’hépatites B et C, à travers différents mécanismes : [1] Ou héroïne pharmaceutique.

6. « La prohibition des drogues (cannabis, kétamine, cocaïne, ecstasy/MDMA, héroïne, LSD, speed/amphétamines, etc.) aggrave les risques liés à leur consommation »

Les fabricants et revendeurs ne doivent pas se plier à des normes de qualité ou de conformité, ni à des contrôles sanitaires. Les dealers et usager·es ne savent dès lors pas toujours la nature et/ou la composition exacte des substances qu’ils vendent ou consomment et certaines peuvent être frelatées ou coupées avec des produits dangereux. Les services de prévention et de réduction des risques liés aux drogues (par exemple les overdoses, les infections au VIH et hépatite C, etc.) sont sous-financés voire illégaux (par exemple, la distribution de naloxone contre les overdoses d’opiacés, les salles de consommation à moindre risque). La criminalisation des usager·es de drogues les pousse à consommer dans de mauvaises conditions (dans la rue, rapidement, avec la peur des contrôles de police) et à se cacher, les éloignant des services de prévention, de réduction des risques, de soins et d’aide.

7. « Tout·es les usagers et usagères de drogues illégales sont dépendants et devraient être soignés »

22,6% des Belges ont consommé du cannabis au moins une fois au cours de leur vie, 9% une autre drogue illégale. On estime que 9 usager·es sur 10 consomment des drogues illégales sans connaître de perte de contrôle de leur consommation. D’ailleurs, la plupart des usager·es consomment par curiosité ou occasionnellement. En outre, les usages réguliers ou intensifs peuvent être passagers et s’atténuer avec le temps, un nouveau travail, l’arrivée d’un enfant, etc. Les facteurs de risque et de protection liés à la consommation de substances psychoactives sont inégalement répartis au sein de la population, à la défaveur des personnes de statut socio-économique défavorisé. La stigmatisation et la criminalisation des usager·es sont des obstacles dans la prévention, la réduction des risques et la détection précoce des usages problématiques et des dépendances ; elles éloignent les usager·es problématiques et dépendants des services qui pourraient les soutenir et les accompagner. Décriminaliser permettrait de réduire les discriminations et d’ouvrir un dialogue autour des consommations et des risques réels liés à celle-ci.

8. Les Convention internationales signées par les États membres des Nations Unies interdisent la légalisation ou la régulation des drogues

Trois Conventions des Nations-Unies décrivent le cadre de base pour le contrôle de la production, du trafic et de la possession de plus de 240 substances. Toutes ont été signées par les États membres de l’Union européenne. Les conventions internationales de 1961, 1971 et 1988 comportent un certain nombre d’obligations pour les pays signataires. Il serait illusoire toutefois de penser qu’elles n’offrent aucune flexibilité. En effet, chaque pays a une marge de manœuvre qui lui permet de se délier des obligations des Conventions internationales. Un État peut notamment juger que ses objectifs de santé publique ne sont pas compatibles avec la pénalisation de la détention de substances illicites. Si l’on adopte l’angle des droits humains, il existe un espace pour la légalisation de la culture, du commerce et de la détention pour usage récréatif de substances psychoactives actuellement illicites. De plus, les Conventions internationales autorisent la détention et l’utilisation de stupéfiants à des « fins médicales ou scientifiques », ce qui pourrait « inclure la notion de protection de la santé publique », qui justifierait de mettre un terme à la prohibition et à ses effets pervers sanitaires et sociaux (Guillain, 2003). Il existe également un espace pour la légalisation réglementée de la culture et du commerce des drogues pour usage récréatif. Une grande partie de l’argumentaire pro-légalisation (notamment du cannabis) repose sur des aspects directement en lien avec les droits humains : améliorer la santé individuelle et publique, assurer la sécurité des citoyen·nes et lutter contre la criminalité. Or les États ont des obligations « positives » internationales en ces matières, notamment le droit à la santé, le droit à la vie, l’interdiction des traitements inhumains et le droit à la vie privée. Et de fait, le droit international prime sur les obligations établies par les conventions sur les drogues des Nations-Unies, si elles se contredisent. Les États bénéficient dès lors d’une marge de manœuvre leur permettant de procéder à l’autorisation légale de la culture et du commerce du cannabis pour usage récréatif (Decorte et al, 2017 ; Van Kempen et Fedorova, 2016), une ouverture déjà saisie par plusieurs États (notamment le Mexique, l’Uruguay et le Canada en matière de cannabis).

9. La « guerre contre les drogues » entrave la recherche scientifique

Les Conventions internationales des Nations Unies, transposées et appliquées par la Belgique, classent les drogues en fonction de leur dangerosité estimée et de leur intérêt thérapeutique. Ces classifications s’accompagnent d’engagements de la part des États signataires, en particulier interdire leur usage médical et seulement autoriser de petites quantités pour la recherche scientifique. Obtenir les autorisations pour mener une recherche sur les substances contrôlées considérées comme dangereuses et sans intérêt thérapeutique par les Conventions internationales demande beaucoup de temps et d’énergie, coûte très cher, et requiert de grandes dépenses en termes d’équipements de sécurité (Burke-Shyne, 2017). Or, la distinction entre drogues légales et illégales opérée par les Conventions ne repose pas sur une objectivation scientifique, elle n’est fondée ni sur la pharmacologie, ni sur l’économie, ni sur l’analyse coûts-avantages (Commission des sciences et techniques de la Chambre des Communes, 2016). Elle ignore les recherches scientifiques qui épinglent le potentiel thérapeutique du cannabis (pour apaiser la douleur, certaines formes d’épilepsie, etc.), de la MDMA (notamment dans le cadre de thérapies avec des personnes souffrant de stress post-traumatique), de la kétamine (dans le traitement de certaines formes de dépression) ou du LSD (aussi dans un cadre thérapeutique), et freine considérablement la délivrance de diacétylmorphine auprès des usager·es problématiques d’héroïne. La fin de la « guerre contre les drogues » devrait s’accompagner d’un meilleur accès aux traitements de la douleur et du développement de la recherche scientifique, tant sur les produits psychoactifs et leurs effets, que sur les impacts de la légalisation et régulation des drogues. De plus, les données des études épidémiologiques et la représentativité des enquêtes menées sur l’usage de drogues devraient bénéficier d’une baisse de l’auto-censure des répondant·es.

10. La « guerre contre les drogues » met en danger les droits humains, y compris le droit à la santé

Au cours de années 2010, les politiques répressives en matière de drogues, qui visent à l’éradication du marché illégal, ont été associées à nombre de violations des droits humains et à la mise en branle de la santé et de l’ordre publics. Les droits humains comprennent le droit à la vie, le droit d’accéder au meilleur état de santé possible, le droit de bénéficier des progrès liés à la recherche scientifique, le droit de ne pas être soumis à la torture et autres traitements ou punitions cruels, inhumains et dégradants, le droit à la liberté et de ne pas être soumis à la détention arbitraire, le droit à un jugement équitable et au respect d’une procédure régulière, les droits des personnes indigènes, et le droit de ne pas être sujet à discrimination. A l’échelle mondiale, entre 2009 et 2019, 3.940 personnes ont été exécutées pour des délits liés à la drogue. Un détenu sur cinq est incarcéré pour des faits liés à la drogue, dont une majorité pour simple possession pour usage personnel. De plus, dans plusieurs pays, les personnes condamnées pour des faits liés à la drogue sont encore victimes de punitions excessives (y compris des actes de torture et autres mauvais traitements). Le droit à la santé[1] englobe notamment le droit d’accéder à un système de santé égalitaire et impartial, le droit à la prévention, l’accès aux médicaments essentiels, l’accès à l’éducation et l’information relatives à la santé, etc. Les services, biens, institutions et dispositifs liés à la santé ou ses déterminants doivent être disponibles, accessibles, acceptables et de qualité. Ceci signifie notamment que les barrières matérielles ou morales entre les patient·es et les soins de santé doivent être levées et que les soins de santé doivent être scientifiquement et médicalement appropriés et de bonne qualité. De fait, les États ont l’obligation de respecter et faire respecter le droit à la santé, notamment en n’interférant pas avec la jouissance de celui-ci, en le protégeant et en mettant en place les politiques permettant de le réaliser. Ils ont donc l’obligation de procurer les biens et services qui permettent d’atteindre le meilleur état de santé physique et mentale possible. Le droit à la santé est complété par le droit de bénéficier des progrès scientifiques et de leurs applications, qui comprend l’accès aux nouveaux traitements des maladies et de la douleur, aux vaccins, etc. Le contexte prohibitionniste ne permet actuellement pas aux États de respecter leurs engagements et obligations vis-à-vis du droit à la santé et du droit de bénéficier des progrès scientifiques. En effet, d’abord, le contrôle des substances psychoactives par les Conventions internationales des Nations Unies freine considérablement le développement de la recherche scientifique et médicale qui profiterait à l’ensemble de la population. En conséquence, les vertus thérapeutiques du cannabis, du LSD ou encore de la MDMA (pour ne citer que ceux-ci) sont encore grandement méconnues, malgré des preuves encourageantes. Ensuite, le droit à la santé des usager·es de drogues est encore souvent bafoué dans le contexte actuel. De fait, le contrôle des substances, ainsi que la stigmatisation et discrimination des usager·es de drogues (et des personnes porteuses du VIH) constituent des obstacles dans l’accès aux soins, aux traitements de substitution (en particulier à base de diacétylmorphine), aux services de réduction des risques et de prévention, et aux services légaux. Or, ces dispositifs sont essentiels à la poursuite du meilleur état de santé atteignable pour les usager·es de drogue. La répression des usager·es, en particulier par injection, les isole de la société et des services pouvant profiter à leur santé ; ils·elles n’ont dès lors pas accès aux moyens de se protéger du VIH, des hépatites, de la tuberculose, et d’autres infections. De fait, le contexte légal et politique belge ne permet pas une couverture suffisante des dispositifs d’échange de matériel stérile d’injection, de testing, ni des salles de consommation à moindre risque. De plus, les usager·es de drogues ne bénéficient pas de l’ensemble des traitements et médicaments qui pourraient contribuer à leur bonne santé. La délivrance de traitement de substitution à base de diacétylmorphine n’est pas autorisée en Belgique, malgré les résultats positifs des projets-pilotes en la matière. Parallèlement, l’accès à la naloxone est extrêmement restreint ; or, son efficacité en termes de réduction des overdoses mortelles d’opiacés n’est plus à prouver (Jurgens et al, 2010 ; UNAIDS, 2016). Il est également important de souligner le cas particulier des personnes détenues, notamment usagères de drogues, auxquelles s’appliquent bien évidemment l’ensemble du corpus présenté ici. [1] Le droit à la santé est consacré à la fois par la Déclaration universelle des droits humains de 1948, par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé de 1946.

Article réalisé dans le cadre des campagnes :

Télécharger la version pdf ici